| Nuova Serie | ::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

|

| Anni 2005/2006 | ::

::

::

::

::

::

::

::

|

| Utilità | ::

::

::

::

::

::

::

|

|

|

Cultura

note di cultura mediterranea

a cura di Franca Giusti

« è sul margine di una pagina d’altri che ci si annota »

[Delfino Maria Rosso in www.gliannidicarta.it ]

NOI E GLI ALTRI

Il mutamento di prospettiva nei confronti degli «altri» |

Non passa giorno in cui non si legga sui quotidiani di barconi di uomini e donne, vecchi e bambini, gommoni di naufraghi, stormi di clandestini che tentano la fortuna tra gli scogli dei Paesi “amici”, innescando polemiche, discussioni e domande senza risposte. La questione non è nuova. E non può essere sbrigativamente relegata sotto la sola voce “razzismo”.

Nel momento di maggior crisi della polis greca le forze politiche additavano gli stranieri come capro espiatorio di tutte le colpe, per coprire le difficoltà del sistema. Succedeva 2500 anni fa.

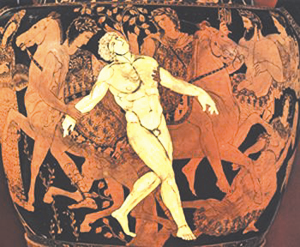

Al contrario, nell’Odissea, prima del dominio greco, tutto dove approdavano Ulisse ed i suoi uomini, stuoli di fanciulle e ancelle ne benedivano l’arrivo ed offrivano loro abiti puliti e bagni profumati. C’è da riconoscere però che Ulisse e la maggior parte dei suoi, finita la festa, riprendevano il mare senza troppi indugi. E tra l’altro anche allora il mare era sempre lo stesso, il Mediterraneo.

Le cose cambiano con le guerre persiane. Per i Greci iniziano ad essere strani, stranieri, gli orientali, i Persiani che vivono in stile diverso, lussurioso, non certo spartano, incapaci di vivere liberi dal potere dispotico. Nella tragedia di Eschilo “I Persiani” si accenna spesso ai greci liberi e orientali schiavi (vv 241ss) “gli ateniesi non sono schiavi di nessuno” nemmeno dei costumi lussuriosi. Eppure gli stranieri ad Atene costituivano un bene, se pur privi dei diritti concessi alla cittadinanza, i Meteci (metoikoi in greco: cioè coloro che abitano (oikeo), stabilmente o comunque per un lungo periodo, accanto o tra i veri cittadini) svolgevano attività artigianali e commerciali incentivando lo scambio culturale ed una valida concorrenza economica ma niente diritti dei cittadini.

Nella Roma Imperiale, quella di Tiberio del I secolo d.C. erano molti gli stranieri che ogni giorno affluivano nella capitale in cerca di fortuna. Provenivano dalle Regioni conquistate e spesso vagabondeggiavano nella notte ubriachi e senza dimora confusi e scalciati dai delinquenti, con conseguenti problemi di ordine pubblico.

L’Impero di Traiano andava dalla Scozia all’Iran, dal Sahara al mare del nord eppure la cittadinanza l’aveva solo chi abitava nell’Urbe e in pochi municipi dell’interland. Fu Caracalla nel 212 a concedere la cittadinanza ai provinciali delle classi medie e superiori. Il considerare i cittadini da un lato e gli stranieri dall’altro era non una questione culturale, etnica o razzista ma una faccenda giuridica. “Civis Romanus sum” disse san Paolo, ebreo di Tarso (Atti degli Apostoli 16, 37-38; 22, 24-29) al comandante romano che lo arresta. Chi godeva della cittadinanza romana, da qualunque Paese provenisse, vantava gli stessi diritti e privilegi di chi fosse nato a Roma, ne osservava le stesse regole e poteva persino aspirare ad alte cariche politiche. Così fu per gli imperatori Traiano e Adriano venuti dalla Spagna, per Settimio Severo africano, Eliogabalo che arrivava dalla Siria e per Massimino della Tracia e altri.

Così è ancora oggi, l’esser diffidenti nei confronti dello straniero può non essere una questione di razzismo. E’ innegabile che gli stranieri sono fonte di ricchezza culturale e persino economica in quanto spesso si prestano a lavori che talora gli occidentali disdegnano, come è stato per gli Italiani espatriati in tutto il mondo.

Il problema non sta nel domandarsi se dar loro la cittadinanza o il diritto al voto ma nell’offrire loro dignità umana riservandogli tutti i diritti della società civile. Una faccenda quindi ben più complessa in quanto a volte riguarda persone provenienti da culture “altre” consolidate. Ci si interroga, ad esempio, se a chi pratica la bigamia, sia opportuno, per il nostro Diritto concedere loro di ricongiungersi con più mogli, più figli o suoceri? Sono figli legittimi o illegittimi, quale sarà la moglie vera e le altre a cui accordare quanto previsto dalla nostra Legge?

I ragionamenti si complicano via via. Se è vero che gli stranieri che per una ragione qualunque si trovano in Europa e godono degli stessi diritti (lavoro, libertà di religione, sanità) allora possono osservare gli usi e costumi tradizionali che da secoli si tramandano? E questo per belli o brutti che a noi sembrino. Noi stessi potremmo persino innamorarci di abitudini altrui, avere che so due mogli, magari due mariti e prendere a sassate chi ci fa uno sgarbo certi di esser applauditi e non reclusi. Una provocazione: l’infibulazione (l’Egitto l’ha appena coraggiosamente vietata). Oppure: la pena di morte (lapidazione) per una donna adultera. Per alcune genti si tratta di abitudini giuste e consolidate; possiamo noi decidere dunque di non ospitare chi segue le leggi della sua terra? Forse è deplorevole la pena di morte in tutti gli Stati che la prevedono ma non per gli stranieri-amici? Non si può sindacare a cuor leggero su quali siano regole civili e quali no. Non c’è dubbio, sono pratiche barbare e umilianti, e ce ne sono altre, ma come si può perseguire un’azione delittuosa se questa non è riconosciuta come tale dalla cultura di chi l’ha commessa? Si può solo nei confronti degli Stati Uniti e non vale per gli altri?

Si è entrati in inevitabile processo di globalizzazione dove qualsiasi confine è fuori da ogni logica. Ma proprio per questo si avverte sempre più la necessità di un Diritto dalle regole condivise. Sarà una strada lunga, ma forse l’unica percorribile se si vuole rispettare l’uomo nuovo che sta al centro di una società davvero multietnica. Per trovare una giusta soluzione si è obbligati a smettere la facciata di buonismo e perbenismo rimuovendo ogni forma d’ipocrisia. e, soprattutto, ragionare in profondità su questioni tanto delicate, senza però far mancare il nostro moralmente doveroso aiuto verso la parte più debole dell’umanità. Quella parte mostrata dai tanti, troppi, corpi galleggianti nel Mare Nostrum. E non solo.

|

|

| Il giornale | ::

::

::

::

::

|

| Elia Finzi |

Tunisi 1923-2012

|

| Numeri recenti | ::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

::

|

|